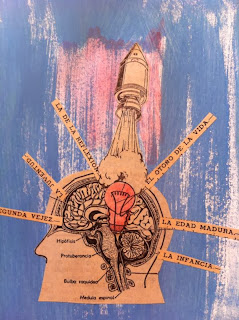

Ilustración: Paulina Gaete

Anoche me desvelé. Y ustedes saben lo que sucede cuando uno

se desvela… la cabeza empieza como a volverse un poco loca, piensas esto, luego

aquello, después lo de más allá, vuelves a lo que pensaste primero, te haces preguntas,

te imaginas respuestas, te cuentas historias y empiezas a encontrar cuerdas las

ideas más estrafalarias. Cuando finalmente amanece, sin que hayas podido pegar

una sola pestaña desde las 4 de la mañana, te sientes extenuado, no sólo porque

Morfeo no te acunó en sus brazos, sino porque no paraste de darle vuelta a

cuanta tontera se te cruzó por el mate. Gracias a Dios, ya en la ducha te vuelve

la cordura y te das cuenta que el 90% de lo que pensaste era simplemente bullshit.

Sí. Eso pasa casi siempre. Pero eso no fue lo que me pasó

anoche. Y entro a explicarles: hace rato que sé y que entiendo el concepto de

que los pensamientos se convierten en cosas, que uno es lo que piensa, que el

observador es lo observado, que la realidad que se manifiesta en mi vida, es –parafraseando

la fastidiosa advertencia de los

programas políticos- “exclusiva responsabilidad de quienes la emiten” . Sin

embargo, a pesar de entender racionalmente estos conceptos, a pesar de sentir

que resuenan fuertemente en mi interior y a pesar de que me parecen creíbles,

sensatos y de toda lógica… tengo problemas cuando trato de ponerlos en práctica.

Como que la cosa no fluye. Por más que trato de pensar que en positivo y que

“hoy sí que será un día magnífico”, apenas al salir de mi casa, ocurre alguna

tragedia cotidiana: o se me quedan las llaves adentro del auto, pero con el

auto encendido; o se me pierde el ticket de estacionamiento del mall; o me pasan

un parte por ir despeinada; o ninguno de los ocho cajeros automáticos que hay

en el Jumbo tienen plata.

Y así estaba yo en mi noche de insomnio, rumiando todas

estas nimiedades, cuando de pronto, como

un rayo que golpea la antena del Empire State en medio del Huracán Sandy… una sorprendente

verdad me sacudió la cabeza:

No hay que pensar. Hay que creer.

Y entonces, sentí en mis propios huesos el fenómeno de la

masa crítica: de pronto toda esa información, conocimiento e ideas que había

estado recopilando hace tanto rato en mi vida llegaron al mínimo requerido para

que yo pudiera experimentar el fenómeno de la iluminación. Y como una interminable cascada comenzaron a

bajar velozmente a mi entendimiento una serie de conceptos que reafirmaban esta

epifanía que acababa de tener. Los pensamientos los llevamos a cabo en nuestro

intelecto, en nuestra mente consciente, en nuestro ego. Pero nuestra mente consciente,

sólo opera en un 5% nuestra vida… el 95% restante está influido por la

información que almacena nuestro subconsciente, ese recóndito lugar donde se

alojan nuestras creencias. Por otra parte, nuestra conciencia tiene una

capacidad de procesamiento de 40 bits por segundo (bit: unidad de información);

en cambio el subconsciente procesa la friolera de 40 millones de bits por

segundo… Sabemos mucho más de lo que alcanzamos siquiera a vislumbrar que

sabemos. Y como el chiste que ridiculiza al marido que no puede comer chicle y

leer el diario al mismo tiempo, nuestra mente consciente es nada más y nada

menos que como ése pobre cristiano: sólo puede pensar una cosa a la vez… Traten

de pensar en un elefante rosado y en Brad Pitt al mismo tiempo… No way.

Pensar y creer no es

lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Pensar es la semilla, creer es la

planta. Pensar es la tela, creer es el vestido. Pensar es la harina, creer es

el pan. Ya sé: me parezco a Arjona. Pero fuera de bromas, es así!!! Y se los re-juro que es verdad. El desafío

está en creer. Convengamos que sí, que cambiar mis pensamientos para cambiar mi

vida es una lógica que sí apunta a la dirección correcta… pero el gran cambio sólo

se producirá cuando empieces a creer. En otras palabras, para cambiar mi vida,

no tengo que pensar en cambiarla… tengo que creer que ya la cambié.

No hay comentarios:

Publicar un comentario